AWS Summit Japan 2025 参加レポート

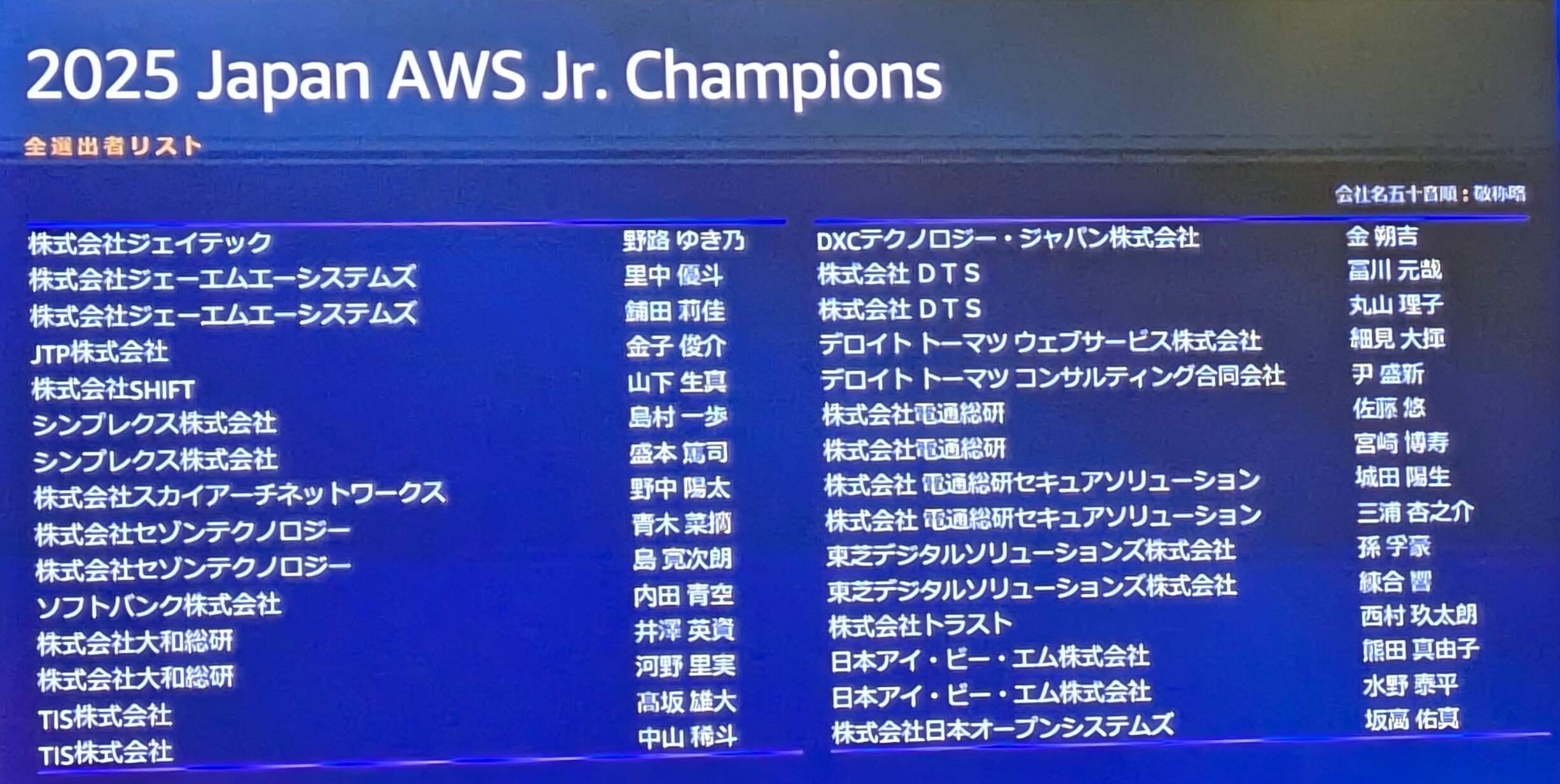

「2025 Japan AWS Jr. Champions が初参加!」

「2025 Japan AWS Jr. Champions が初参加!」

クラウド・インフラ インテグレーション事業部の冨川です。

本記事はAWS Summit Japan 2025の1日目に参加した際の感想等をまとめたレポートになります。

日本最大の "AWS を学ぶイベント"

公式ページ

160件を超えるセッションや270件を超える展示が用意されていて、最新のAWS事情について学ぶことができます。 4万人以上の来場者を誇る大規模なイベントです。

今年は幕張メッセで6月25日(水)~26日(木)の二日間にわたって開催されました。

事前に予約登録したと思っていたセッションが基調講演以外うまく登録されておらず(どうして。。。)、当日枠(立ち見席)で参加したりミニセッションに参加したりして過ごしました。

空いてるからと入ったセッションや偶然通りかかった所で始まったセッションが存外面白く、予定を入れすぎずに出会いを求めてさまようというのも楽しみ方としてありだなと感じました。

以下、参加したセッションとレポートメモです。

種別ごとに一つずつ並べています。

スクラム毎にAI CoEが伴走することで生成AIの利活用を加速しているとのことで、力の入れ具合に感心しました。

知識としては知っていたAgent Meshを実際に使っている構成を見ることができたのも面白かったです。

■ 幅広い事業領域の無数のシステムが抱える膨大なデータを一つのシステムにまとめ、ビッグデータを新たな価値創造につなげたい

〇 生成aiをグローバルで活用てきる基盤を用意している

■ エンタープライズアジャイル推進

〇 AI COEが各スクラムに所属し伴走

■ 三菱生成ai活用基盤

〇 aiエージェントの開発を簡単に

カタログ・アセットを作成して配布

■ Agentic AI基盤のAgent Meshにより高度なアウトプットを目指す

〇 Agentic AIがAgent Meshをオーケストレーションする

・ 役割を分割することで疎結合なai基盤を作成

〇 マルチエージェントがなぜ必要か?

様々なタスクを単一のプロンプトで

・ 指示をうまく伝えづらい

・ 処理の内容が薄くなる

・ 外部結果の流出リスクも高まる

〇 流用性や運用性が高まる

■ 今後の取り組み

〇 Agentic AIで品質改善を爆速化

〇 aiの評価を効率化したい

・ トレーシング→オブザーバビリティ向上

・ ユーザフィードバックと評価指標を関連付け

公共機関におけるクラウドレジリエンス ~障害からより早く回復するシステムの作り方~(AWSセッション)

「静的安定性」という考え方や継続的なレジリエンス確保をサポートするAWS Resilience Hubサービスについてなど、新しく学ぶことが多くありました。公共機関のシステムの担当でなくても、学んだ内容は幅広く生かせそうでした。

■ 公共システムのミッションは国民の生活に欠かせない社会基盤であり、重要視される特性は、可用性と性能・拡張性

〇 クラウドレジリエンスによって高めうる

■ クラウドレジリエンスとは

〇 レジリエンス

・ 中断に耐える&中断から回復する能力

・ 堅牢性は予防的なものであるのに対しレジリエンスは回復性を見る

・ 変化のある環境では堅牢性は徐々に低減していくため要件の変化に対応するにはレジリエンスの方が重要になる

〇 クラウド環境の特性を活かしてレジリエンスを確保する

■ 堅牢性も大事だが変化に富む社会に応えるためには不十分

■ レジリエンス確保は継続的に行う必要がある

■ レジリエンスライフサイクルフレームワーク

〇 awsが提案するフレームワーク

〇 aws規範ガイダンス内で紹介

〇 目標設定

・ RTO.RPO.SLOなどの具体的な値でレジリエンス評価

・ コンポーネント単位でなくサービスとしての回復性を見る

・ クリティカルな部分にフォーカスする

- システム全体を見てしまうとより複雑かつ高度になってしまう

〇 設計と実装

・ 期待される特性を満たそうとすればするほど、コストなどがトレードオフになる

・ w−aフレームワークの信頼性の柱

・ 静的安定性

- コンポーネントの1部に問題が発生しても、その他の部分は再設定などを要さずそのまま運用できること

・ 静的安定性の確保が重要

- 障害分離境界

- コントロールプレーンとデータプレーンを分離→コントロールプレーンに障害が起きてもデータプレーンは安定して動作している

- コントロールプレーンに依存しない構成にしたい

・ サービスレベル目標に合わせよう

〇 評価とテスト

・ 従来のテストは既知の事象への対策を確かめるもの

・ 未知のものへの対応→カオスエンジニアリング

- AWS Fault Injection Service

+ 様々な障害シナリオを流し込めるサービス

〇 運用

・ どのようなデータを収集するか

- ★カスタマーエクスペリエンスを測定するメトリクス-

・ 影響範囲や大きさを測定するメトリクス

・ 運用の健全性を測定するメトリクス

- Amazon CloudWatch Synthetics

・ 利用者視点で見ることが重要

〇 対応と学習

・ インシデント後の分析coeプロセス

■ 継続的なレジリエンス確保に向けたアクションを行うためのサービス

〇 AWS Resilience Hub

生成AIを利用したAIアシスタントによる最先端オブザーバビリティ(パートナーシアター)

これまで培ってきた技術やその強みをAI時代にどう活かしていくのか?という問いへの答えの一例として興味深かったです。

■ Elastic社

〇 データベース検索エンジン提供している

■ 監視は複雑化

〇 aiの力を借りたいが……

・ 生成aiはトレーニングした内容しか知らない

・ 生成aiに渡せるデータは限られる

・ 生成aiに判断は任せられない

- 人間の判断を補助すると言う方向

■ LLMに適切な情報を渡しておければragで検索できる

■ 検索エンジンを手掛けてきたElasticの強み

■ コネクタを使ってシェアポなどに登録済みの運用資料を同期→ragのエサにできる

明日から使える!スノーフレークAIで広がるデータ活用の可能性(企業ブースのセッション)

短時間のセッションでしたが、「データ戦略なくしてAI戦略は存在しない」というフレーズがとても頭に残りました。

■ データ戦略なくしてAI戦略は存在しない

〇 データのサイロ化を解消し一元管理したい

■ スノーフレークなら

〇 自然言語からSQLを作成>エンジニア向け

〇 SQLを超えてそのまま「会話」してデータ活用も可能>非エンジニア向け

25分で解説する最小権限の原則を実現するためのawsポリシー大全(コミュニティステージ)

業務の中でかなり苦戦しながら学んできたものがとても分かりやすくまとめられていて、あの時の自分がこのスライドに出会えていれば。。。と思う内容でした。

■ 最小権限の原則の目的

〇 ステップ1が事故防止・作業者保護、ステップ2がセキュリティ

■ 認証とはラベルを貼る仕事

〇 認証が不適切だと認可もいずれ不適切になってしまう

■ 認可は3つの要素から構成される

〇 だれが、なにをする、なにに?

〇 プリンシパル、アクション、リソース

■ 認可の大原則

〇 基本拒否

〇 最小の範囲で許可←最小権限の許可

セッションを聞きながら印象に残った部分のメモを取るようにしたことで、ただ聞くより内容が頭に残りました。発表スライドの写真を撮っている方も多かったですが、資料の多くがサミット終了後に公開されるため、メモの方が有意義なように思います。

長時間広い会場を歩き回ったりノベルティを受け取ったりするため、荷物は少なめで両手の空くリュックサックを持っていったのですが正解でした。駅前のロッカーなどを活用して、サミット中の荷物はできるだけ減らせるとよいと思います。

全体がスタートする40分前である9時20分ごろに会場に到着していたものの、先着配布のクッションやお弁当はもうありませんでした。

基調講演も本会場ではなくサテライトブースで、英語スピーチ部分を翻訳なしで聞くことに。。。

行き当たりばったりで興味をひかれたブースに立ち寄るというのも楽しかったですが、目玉イベントを逃してしまった感覚は抜けません。事前にもっとしっかり下調べをしておけばよかった。。。

最新のクラウド技術・業界のトレンドを肌で感じられる貴重な体験でした!ぜひ来年も参加したいです。

自分なんかが行っても、、、と尻込みする方もいるかもしれません(自分がそうでした)が、まず行ってみれば必ず何かを得られると思います。

2025 Japan AWS Jr. Championsに選出いただきました!(画像右上)

これから1年間頑張ります。